IP代理国外免费

《南华早报》网站1月27日披露了新近成立的美国智库“中国战略组”(China Strategy Group,CSG)起草的一份题为《非对称竞争:应对中国科技竞争的战略》的报告。该报告从国家安全立场出发,全面谋划了一场针对中国的科技新冷战。

尽管CSG是去年7月刚刚成立的新生智库,但该智库的两位发起人和联席主席——前任谷歌CEO埃里克·施密特和现任谷歌下属智库机构Jigsaw的CEO贾里德·科恩——在美国军队和国家安全系统有着深厚的根底。

这两位科技界的精英、以及他们所代表的美国科技巨头企业,早已是美国军事科技复合体(Military-Technology Complex)的核心组成部分。他们从科技视角提出的政策建议,非常可能受到国防政策制定者的重视。

过去几十年中,军工复合体(Military-Industrial Complex)一直是美国政治中重要的利益集团,对美国的国防、外交乃至产业政策起重要的影响作用。但随着信息技术、尤其是互联网技术的发展,美国互联网巨头企业与国防领域的关系日益加深。不仅通过政府采购项目向军方提供技术支持,并且通过高级人才的“旋转门”积累政府关系,形成新的军事科技复合体,对政策产生显著的影响。施密特、科恩和谷歌与国防领域的关系,正好映照了军事科技复合体成长的历程。

2012年,时任美国国家安全局(NSA)局长的基斯·亚历山大将军在给谷歌创始人谢尔盖·布林的邮件中称谷歌是“美军国防工业的重要基石”。亚历山大将军的这一说法绝非空穴来风。谷歌从其创立之初便与美国情报机构有着千丝万缕的联系,并且在成为互联网巨头的同时也与情报机构建立了日益深入的合作。

1994年,斯坦福大学的两位年轻博士生谢尔盖·布林和拉里·佩奇在网页爬虫和网页排名算法技术上取得了重要突破,随后在此基础上成立了谷歌公司。在科学研究阶段,布林和佩奇最初的种子资金来自于“大规模数字数据系统”(MDDS)项目,这个由美国情报机构发起的项目目标是为上T乃至上P字节的大规模数据开发对应的数据管理技术。从萌芽之初,谷歌就受到了美国情报机构(尤其是CIA和NSA)高级官员的关注和资助。

在正式商业化运作之后,谷歌与情报机构一直保持着合作关系。2003年,CIA通过国家科学基金会(NSF)资助了一系列科研项目,其目标是“在任何聊天室静默监听……并在无人值守的情况下识别隐藏的人群和沟通模式”。同年,谷歌恰好为CIA定制了搜索引擎,用以帮助CIA和其他情报机关“监视网上涉密和敏感信息”。

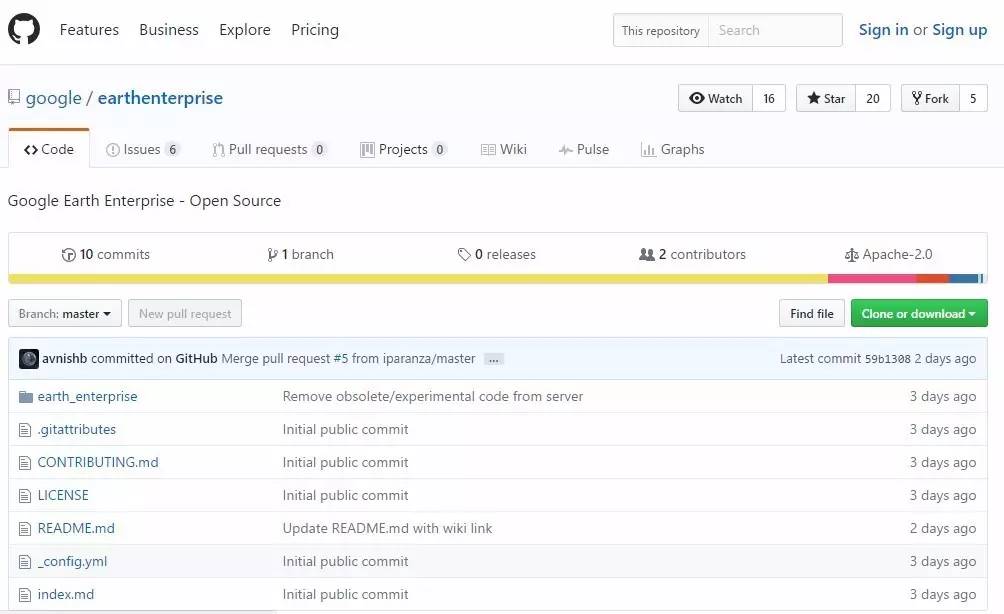

2004年,刚上市的谷歌收购了一家名叫Keyhole(钥匙孔)的公司。这家志在用3D建模技术对真实世界建模的公司得到了来自CIA的资助,该公司的名字就来源于1960年代的“钥匙孔”间谍卫星计划。CIA不仅直接资助了Keyhole公司,并且帮助其与另一情报机关国家地理空间情报局(NGA)建立了合作伙伴关系。在CIA注资后几个月,该公司的软件即被驻伊拉克美军用于支持推翻萨达姆的“震撼真相”行动。谷歌收购Keyhole后,将该公司的产品改名为谷歌地球(Google Earth)。

随后,谷歌延续并发展了Keyhole与情报机构和军方的关系。2008年,谷歌和NGA共同出资发射了当时全世界分辨率最高的商业对地成像卫星GeoEye-1,双方都有权获得该卫星拍摄的所有照片。

2010年,谷歌被曝光在为其谷歌地球和谷歌地图产品的“街景”功能采集数据时,大量采集了私人WIFI的载荷信息,尤其是这些WIFI热点的地理位置信息。同年,NGA向谷歌采购“地理空间可视化服务”,最终向谷歌支付项目金额2678万余美元。

谷歌与NSA的渊源同样久远。“911”之后,NSA开启了激进的“全面信息感知”计划,意图通过广泛的电话和网络监听来预测个人行为,并与谷歌签订了金额207万美元的合同,向谷歌采购搜索引擎技术。

2013年,爱德华·斯诺登曝光的一份文档显示,NSA的大规模监听计划“棱镜”(PRISM)能够直接从谷歌、脸书、雅虎等科技巨头的服务器获得用户数据。在《外国情报监视法案》(FISA)的框架下,谷歌等企业向NSA提供了大量用户数据,这些数据成为了“棱镜”分析处理的原材料。

谷歌的企业使命是“整合全球信息,供大众使用,让人人受益”,其中“整合全球信息”的部分与美国情报机构的诉求不谋而合。在“大众使用”、“人人受益”的同时,谷歌整合的信息首先提供给美国情报机构使用,服务于美国的国家安全利益。

2018年,谷歌决定退出美国国防部采购的无人机图像智能分析项目Maven,据说原因是数千名谷歌员工抗议该公司参与军事相关项目,国内一些媒体将其视为谷歌“不作恶”的象征。然而实际上,谷歌一直在向美国军方出售其产品和服务,陆军、海军、国防高级研究计划局(DARPA)、国防信息系统局(DISA)等部门都是谷歌的客户。并且,谷歌与军方的关系还远不止这些采购项目。

时间回到1994年,曾在美国国防部任职的理查德·奥尼尔创立了“高地论坛”(The Highlands Forum),一个“为高级政策和战略发展提供支持的国际智库和跨学科论坛”。

实际上,据国防部1997年提交给总统和国会的年度报告,成立高地论坛就是为了统合“国防部、工业界和学界的信息战专家”,为美军的信息战提供支撑。这个由美国国防部长办公室直接资助的论坛每年召开数次小规模闭门会议,历年参会者中既有CIA、NAS、DARPA、国防部等政府机构的代表,也有谷歌、IBM、微软等知名IT企业的代表。

这些闭门会议违反了要求政府信息公开的《联邦咨询委员会法案》(FACA),因此高地论坛于2017年关闭了官方网站,成为隐藏在幕后影响美国军方信息战略的影子组织。

围绕着高地论坛,谷歌与军方建立起了高级人才流动的“旋转门”。2011年,米切尔·韦斯兰德-奎德加入谷歌,担任对公业务首席技术官。在此之前,奎德曾在NGA、国家情报总监办公室(ODNI)、国家侦察局(NRO)等军事情报机构任职,加入谷歌前最后一个工作单位正是资助高地论坛的国防部长办公室。

担任公职期间,奎德大力推动软件新技术在国防部门的应用,她曾经亲身赴伊拉克、阿富汗战场了解美军对信息科技工具的需求。加入谷歌之后,她的职责则是“帮助政府机构厘清科技路线,帮助谷歌员工理解如何与公共部门合作”,“在硅谷和政府之间扮演翻译和桥梁角色”。

奎德加入谷歌之前参与编撰的一份报告或许有助于读者理解她的工作重心。这份以“国防情报特遣部队”名义发布的题为《平叛、情报、监听和侦察行动》的报告认为,在未来几年中,美军可能在南亚、东南亚、北非、西非、中东和南美的24个国家面临“叛乱的威胁”,因此美军需要增强情报能力,将潜在的叛乱扼杀在萌芽状态。

报告指出,互联网和社交媒体是社会网络数据分析的关键资源,美军需要对多种文化、多种语言的互联网使用群体加以监控,获得人际关系、地理位置等基础数据,然后通过行为建模来理解并预测当地人的群体行为。

在此过程中,视频监控、高清地形数据、云计算、数据融合等技术都将发挥作用。简而言之,这份报告的目标是帮助美军升级信息战能力、在全球开展大范围网络监听,奎德代表情报、监听和侦察(ISR)特遣部队参与了报告的编撰。

奎德并不是唯一通过“旋转门”加入谷歌的高级人才。2004年,谷歌收购Keyhole之后,当时在CIA下属投资机构In-Q-Tel(正是Keyhole的前一个投资者)担任技术评估总监的罗伯·佩因特也加入了谷歌,成为谷歌地球企业版的联盟经理。在他的努力下,谷歌迅速建立了面向军方的销售能力,并与老牌国防厂商洛克希德·马丁合作将谷歌地球应用在伊拉克战场,“全球鹰”无人机的制造商诺斯洛普·格鲁门在给军方的供货中也采用了谷歌地球的技术。

像这样有着深厚军方背景的高级人才,在谷歌还有很多IP代理国外免费。例如香农·苏利文,毕业于美国空军大学、在空军服役20年的老兵,在谷歌云担任联盟总监,曾推动谷歌云在陆军和国防部的应用。吉姆·杨,曾经的CIA分析师,供职于CIA下属的科技局(正是这个部门投资成立了In-Q-Tel),后来在谷歌担任国防部销售经理。

正如奎德所说,这些对军队了如指掌的人才加入谷歌后确实成为了硅谷与五角大楼之间的桥梁。在对外塑造“逐渐远离五角大楼”公众形象的同时,谷歌实际上与军方建立了日益紧密的合作关系。

顺便一提,CSG的发起人之一贾里德·科恩尽管没有军方背景,也是谷歌“旋转门”的成功案例之一。加入谷歌之前,科恩任职于国务院政策规划办公室,担任过赖斯和希拉里·克林顿两任国务卿的顾问,被称为“国务院的创新者”。

科恩了解其他国家——尤其是伊斯兰国家——的青年人,擅长运用新技术煽动当地的反对派团体。他是美国“数字外交”的旗帜,是当年推特上受关注第三的美国政府雇员,仅次于奥巴马及其竞选对手麦凯恩。作为“数字外交”的实践,他曾直接要求推特支持伊朗的反对派团体。

科恩加入谷歌以后,谷歌专门为他成立了名为“Google Ideas”的智库(后来改组为Jigsaw)。这个组织充分发挥了科恩的才能,让他“做了连CIA也做不到的事”:直接参与埃及、伊朗、伊拉克、巴勒斯坦、土耳其、阿联酋等国家的“政权更替”。

科恩在这些国家煽动反政府活动的主要手段之一就是利用互联网引导和串联对现状心怀不满的年轻人,他为此发起了NGO组织“,后来该组织与罗伯特·伯恩斯坦的“促进人权”组织合并,其网站宣称的使命是“联结威权主义国家的活动家,赋权异见人士,放大反对独裁者的声音”——伯恩斯坦还发起了另一个NGO“人权观察”,该组织每年发布的《世界人权报告》都对中国极尽抹黑之能事。

谷歌与美国国防、外交、情报领域长期保持良好的关系,建立高级人才流动的“旋转门”,一方面得益于创始人布林从创业之初即与情报机构联系紧密,更重要的是在其主要发展时期有一位满怀报国志的领导者——2001年至2017年间担任CEO和执行主席的埃里克·施密特。

施密特与军方的关系可以追溯到1976年,当时他在加州大学伯克利分校研究分布式计算,该项目的资金正是来自国防部。2011年,施密特担任谷歌的执行主席,并开始公开参与更多来自华盛顿的项目。2012年,他参与了五角大楼的“持久安全框架”计划。

2015年,他被当时的国防部长阿什顿·卡特邀请参加关于提升政府科技水平的研讨会。2016年,他在希拉里·克林顿的竞选阵营中提供技术支持。他还随美国军政人士访问了朝鲜、阿富汗、利比亚等军事热点区域,为他的书采集素材。

在这本题为《数字新时代》的书中,施密特这样写道:“洛克希德·马丁在二十世纪扮演的角色,就是科技和赛博安全公司在二十一世纪的榜样。”他也确实实践了自己的理念。

除了在谷歌的工作之外,他自己成立的风投基金Innovation Endeavors也在积极投资与国防相关的初创企业。例如Planet Labs,一家经营间谍卫星并向军方和情报机构提供服务的企业;再例如Team8,一家赛博安全企业,其创始人纳达夫·扎夫尔曾在以色列国防军专门从事电子侦察活动的8200部队担任司令官。

2019年,施密特投资了Rebellion Defense,一家完全按照五角大楼的国防数字服务部门来打造的公司。这家公司的创始人宣称,他们所从事的是“现代的曼哈顿项目”或者“不受约束的Maven项目”——显然他们知道,施密特需要比谷歌更大的施展空间。

施密特的国防情结得到了五角大楼和白宫的积极回应。2016年的达沃斯经济论坛上,时任国防部长卡特邀请施密特牵头成立“国防创新委员会”,为五角大楼提供科技领域的建议。该委员会于2019年编写的《5G生态系统:对美国国防部的风险与机遇》报告提出了一整套打压中国5G产业的政策建议,该报告发布后,美国政府进一步加强了对华为、中芯等相关企业的打压。施密特对美国国防政策的影响力由此可见一斑。

施密特还牵头成立了美国国家人工智能安全委员会(NSCAI),这个由国防部直接资助的委员会承担的使命是“全面思考人工智能、机器学习及相关技术,将其应用于美国国家安全及国防需求”。

2019年11月,该委员会给美国国会提交的报告中把中国视为美国在人工智能领域最大的威胁,并声称中国窃取美国知识产权、滥用人工智能技术侵犯人权。施密特本人号召,美国必须“不惜一切代价”(whatever it takes)在人工智能领域击败中国。

2020年拜登当选美国总统后,施密特继续谋求在白宫更大的影响力。施密特的名字出现在拜登的白宫科技部门领导人候选名单中,这一传闻引起了十余个民间进步组织的抗议。

另外,施密特也向国防部做了其他人才推荐,包括推荐克里斯托弗·基尔霍夫在国防部出任高级职位。基尔霍夫曾担任美国参谋长联席会议主席助理,目前在施密特的慈善组织Schmidt Futures任职。施密特还力推科恩在国务院或国防部内担任一个职位。在拜登执政期间,预计施密特会继续对美国的国防科技政策产生重要的影响。

总之,与中文媒体有意无意塑造的“不作恶”“远离军事”形象不同,谷歌从其诞生之初就与美国军事和情报机构有着千丝万缕的联系,在其发展过程中与军事和情报机构开展了很多项目合作,并且吸纳了众多来自军方和政府的高级人才。

尤其是长期担任“掌门人”的埃里克·施密特和智库机构Jigsaw的CEO贾里德·科恩,二人都不是普通的硅谷科技产业精英,而是在白宫和五角大楼都有丰富人脉、能对美国国防科技政策产生重要影响的军事科技复合体核心人物。

以他们为首的中国战略组(CSG)虽然成立时间不长,却是军事科技复合体中的一个关键智库机构。该机构起草的第一份报告中所表现出的美国至上、敌视中国的态度,值得中国相关机构引起重视。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问。